超越对话框,重塑AI产品设计的未来

vibe coding的新机会 | semi◦diffusion #46

半扩散工作坊开通了视频号,欢迎微信扫码关注!

聊天界面:懒惰的产物

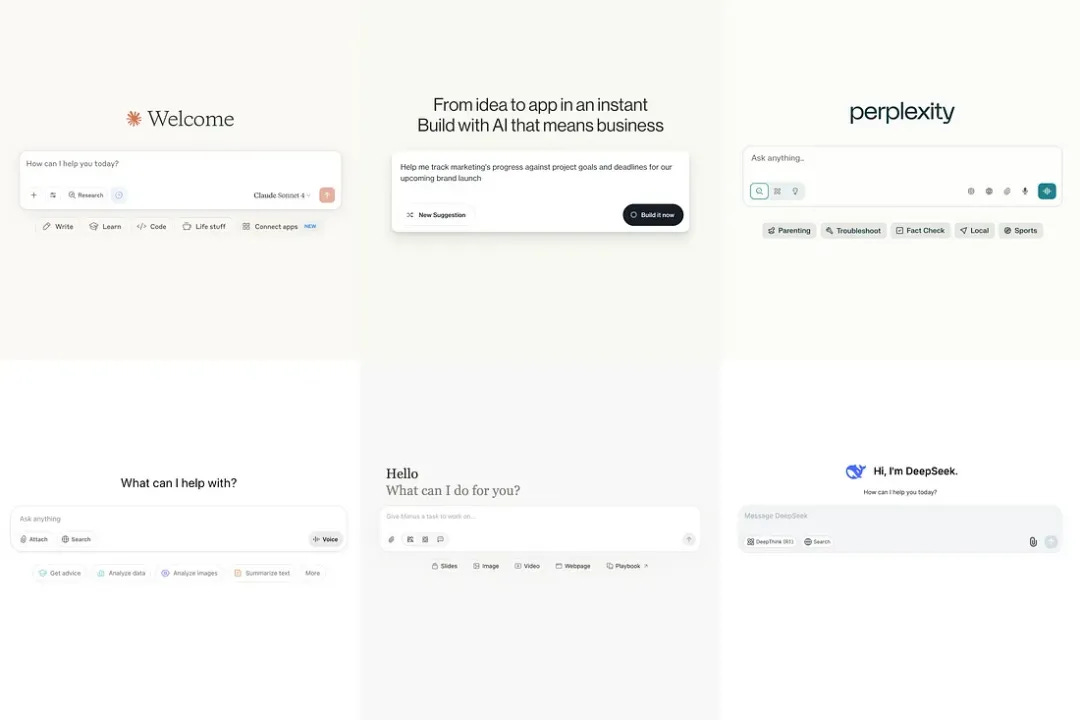

每个AI产品看起来都一摸一样,这个事实让我们感到恐惧。从ChatGPT到Claude, 再到Perplexity, 我们陷入了定式:侧边栏的历史记录、底部的输入框。一个大家心照不宣的真相是:这并非以用户为中心的设计哲学取得了共识,而更可能是设计者集体失职的体现。

从左到右依次为 Claude、Airtable、Perplexity、ChatGPT、Manus、DeepSeek 的应用页面截图

我们都陷入了所谓的“ChatGPT崇拜”,盲目地复制它表面的形式。这种“聊天框痴迷症”正在扼杀AI产品的想象力,我们构建的界面不但没有去适配用户的思维模式,反而在要求用户扭曲自己的习惯,去学习与一个笨拙的系统沟通。

无声的挫败:被“提示词工程”隔绝的半数用户

让我们想象一个具体场景:内容策略师Maya正试图用一款典型的AI写作工具来完善一篇博客大纲。三十分钟里,她在聊天框中输入请求,得到回应,复制到Google Docs,发现问题,再回到聊天框重新解释上下文,获得新回复,再手动整合……这个过程循环往复。“这就像和一个患有健忘症的人对话,”Maya无奈地抱怨,“我花在解释我想做什么上的时间,比实际动手做事的时间还多。”Maya的挫败感并非个例。

数据显示,用户将高达11%到27%的时间耗费在与AI的低效拉扯中,其中26%的问题最终未能解决。更令人警醒的是,Nielsen Norman Group的研究表明,由于存在固有的表达障碍,基于聊天的AI工具将近一半的潜在用户拒之门外。用户为了实现最基本的功能,被迫成为一名“提示词工程师”。这在UX设计领域是不可饶恕的原罪:我们设计的系统在失灵时,竟将责任归咎于用户。80%的企业AI项目在试点后便难以为继,根本原因正是用户接受度太低。那些看似精美的聊天界面,不仅效率低下,更是业务的“终结者”。

难道AI产品不应该像谷歌搜索一样简单有效吗? 但是这其中存在一个本质的区别。Google Search就像问去餐厅的路。问一次,得到答案,就结束了。Google Search之所以有效,是因为搜索是一种简单的、无状态(stateless)的交互:查询、结果、完成。复杂性存在于算法中,而不是界面里。但AI产品需要反复调整,并依赖上下文且必须记录状态(stateful)。对话式界面无法完美支持。

对于像 Maya 这样的深度用户来说,聊天界面造成了巨大的认知负荷。这些用户花费时间去解释上下文、重新组织提示词,并手动将 AI 输出转移到真正的工作环境中。我们设计的界面,非但没有减轻,反而加重了用户的脑力负担。

新的设计模式和原则

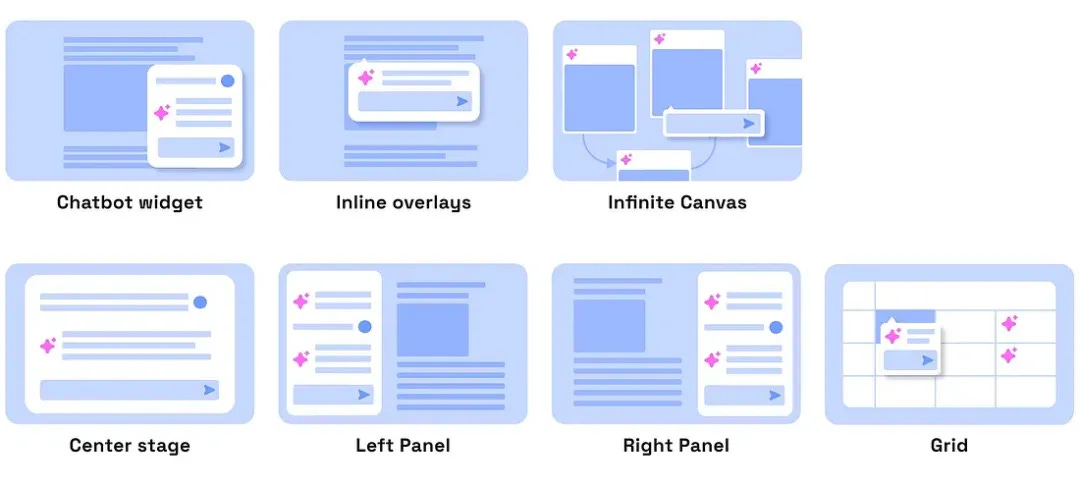

Hoang Nguyen 提出了“混合工作空间(Hybrid Workspace)” 模型:

组件1: 工作环境(The Work Environment)

这是用户完成实际任务的主场,包括文档、画布、电子表格、代码编辑器、设计工具等。我们应该尊重、或者起码知晓人们已形成固有的工作流与思维模式,而不是强行取代。

组件 2:智能层(The Intelligent Layer)

这是将AI能力以感知上下文的方式,嵌入工作环境之中。它不是一个独立的聊天界面,而是一个能理解语境、维持状态、在不打断用户使用的前提下提供辅助的智能伙伴。可以从以下几个切入点来集成这个智能层:

内联建议

基于用户行为触发的上下文面板

对现有UI元素的渐进式增强

在后台默默工作的环境智能

Sharang Sharma 的《Where should AI sit in your UI?》(https://uxdesign.cc/where-should-ai-sit-in-your-ui-1710a258390e)

另外,还有如下设计细节能让用户更好将AI潜入工作流中:

允许用户对 AI 回复点“👍/👎”

提示词示例与模板

展示逐步推理过程

根据用户历史行为个性化界面

提示“AI 可能会出错”的免责声明

输出应始终高质量,必要时说“不知道”

帮助用户理解系统如何运作(在必要时),使其作出更好的决策

Vibe Coding:UI的设计机会

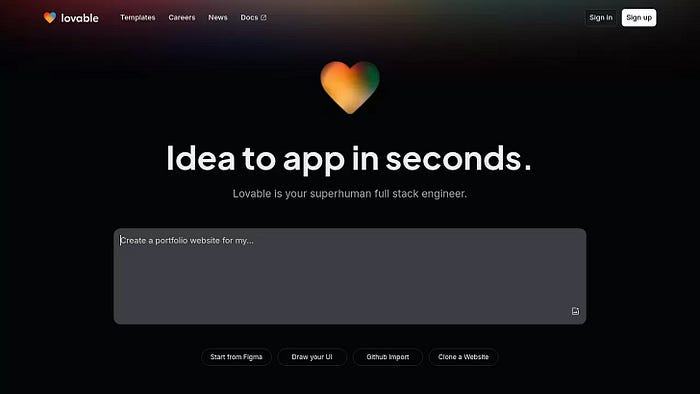

“从想法到 App,只需几秒钟。”——这是 Lovable 的宣传语,令人血脉喷张。

自今年初以来,所谓的 “AI 应用构建工具” 突然成为热门趋势。过去需要四周完成的工作,现在可能两周就搞定 —— 不久的将来,甚至可能只需要两天。

虽然“秒出 App”的愿景目前还没那么神奇,但我确实看到一些新的工作流开始浮现,比如:

两个新流程的例子

Xinran Ma 以第一个流程介绍了作者最近在尝试多喝水,突发奇想做了记录和可视化每日饮水的 Web App。他在 Claude 中写了这样的提示词(prompt):

请创建一个互动式 Web 应用,用于帮助用户记录每日饮水量并可视化补水进度。

使用 HTML、CSS 和 JavaScript 编写

包含输入饮水量的表单、随目标完成而填充的进度条,以及每日统计数据

设计简洁直观,具有响应式设计

视觉风格应为清爽的蓝白色调,符合水和补水的主题

保证无障碍设计,使用对比清晰、易读的字体

用户操作后给予反馈(例如动画效果、达标后庆祝)

几分钟后,作者就收到了一个可运行的原型。这个过程总共耗时约五分钟 —— 几年前,这几乎是难以想象的效率。

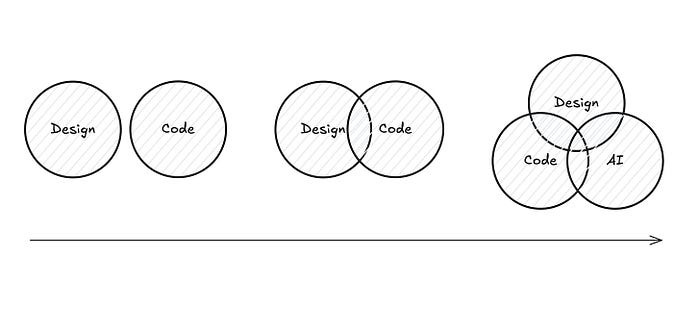

AI 时代的设计工具应该长什么样?我们试图思考:如何更好地将“设计、代码与 AI”整合在一起?

新工具已经在探索这个方向例如 Subframe 就在使用可用于生产环境的预设 UI 组件(而不是不能用的 demo 代码),并集成了 AI 功能来生成不同设计方案。设计师可以将多个选项中的元素混合拼接,组成最终设计 —— 类似“AI生成+人类编排”的工作流。在设计圈里,“独角兽”通常指能写代码的设计师。而AI 工具的进步正在让更多人具备“独角兽能力”,也让不同角色的边界模糊。比如AI时代的新的独角兽:

Lovable、Bolt、V0、Replit:让非程序员也能构建可用原型或产品

ChatPRD:写更好的产品文档

Galileo:生成高保真界面设计

虽然不同角色仍有专业深度,但 AI 让彼此的边界正在快速消融,使得产品形态超越对话框,AI产品设计的未来也将被重塑。

参考阅读

“AI’s Impact on Product Design” Ma Xinran https://medium.com/design-bootcamp/ais-impact-on-product-design-42e36c60c1c6

“Chatbot,是一种懒惰的产物” 纪源资本 https://mp.weixin.qq.com/s/bhn5QfRwHavL4UwP1XO-5Q